Первая в мире подводная лодка

Энтузиасты из Массачусетса под руководством скульпторов Рика и Лауры Браун восстановили по чертежам действующую копию «Черепахи» - первую в мировой истории подводную лодку, созданную в 18 веке изобретателем Дэвидом Бушнеллом.

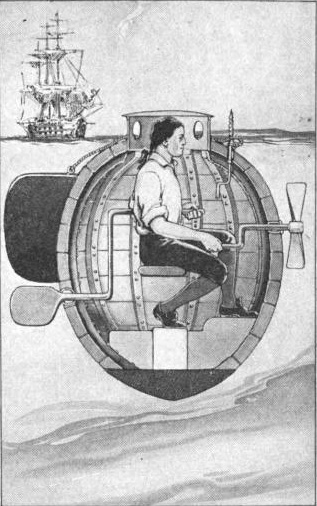

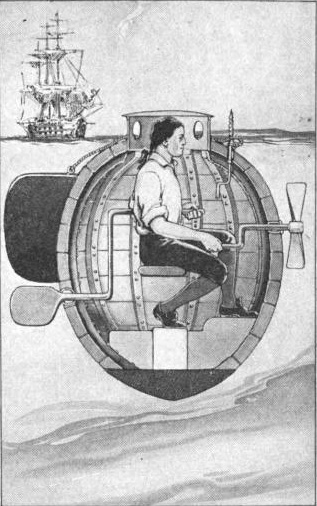

История боевых подводных кораблей ведет свое начало с этой неказистой на вид посудины яйцеобразной формы, которая и представляет собой самую первую подводную лодку, примененную в боевых условиях. Это «Черепаха», созданная Дэвидом Бушнеллом, пытливым изобретателем, также подарившим миру первую подводную мину…

Летом 1776 года Англичане контролировали гавань Нью-Йорка с помощью мощного флота, и американцам нужно было что-то предпринимать, чтобы снять морскую блокаду. Дэвид Бушнелл, выпускник Йельского университета и страстный патриот изобрел и построил одноместное подводное устройство.

Разрабатывая идею средства доставки мины с часовым механизмом к борт вражеского корабля, Бушнелл считал «потаенное судно» самым подходящим средством. Но в создании первой подводной лодки, ее создатель столкнулся с множеством проблем конструктивного плана.

Как создать водонепроницаемый корпус, выдерживающий давление воды, как обеспечить судну возможность всплытия и погружения, да и движения, как обеспечить вертикальную устойчивость корабля на поверхности и под водой, управления, и, что немаловажно, каким оружием снабдить подводный корабль.

Бушнеллу удалось не только своеобразно решить эти задачи, но и сделать некоторые новые открытия в инженерном плане - например, он был первым, кто оснастил подводную лодку вентилятором для подачи воздуха внутрь корпуса и двух лопастным винтом в качестве движителя.

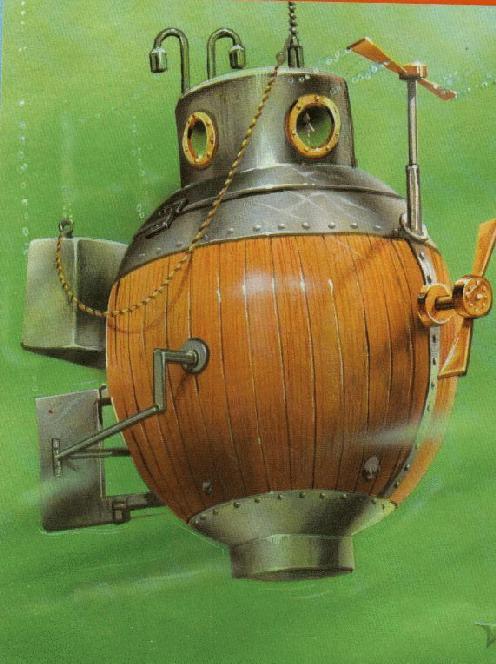

Историки, занимающиеся изучением наследия Бушнелла, присваивают этому творению разные названия, самое часто используемое - «Черепаха». Корпус «Черепахи» в профиль представлял собой две одинаковых половинки, напоминающих панцирь черепахи, соединенных между собой.

Высотой немногим более 2-х метров от киля до рубки, корпус был собран из тщательно отформованных дубовых брусьев, и все стыки аккуратно проконопачены.

Чтобы увеличить прочность и водонепроницаемость, весь корпус был стянут стальными лентами и прокрашен смолой. Длина судна составляла 2, 3 м, ширина - 0, 9 м.

Маленький яйцеобразный деревянный корпус субмарины болтался как поплавок даже при маленьком волнении, хоть и был уравновешен свинцовым балансиром на дне корпуса.

В этой вручную управляемой хитроумной лодчонке один человек мог погружаться, открывая клапан и набирая воду в балластную емкость, либо подниматься на поверхность, вытеснив воду из этой емкости с помощью накачанного туда воздуха.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта

Подводная лодка имеет истоки в разных частях истории. Самые ранние изображения подводной лодки встречаются у Леонардо да Винчи. Существовал также британский математик, который составил схемы субмарины в 1570-х. Тем не менее, эти люди сделали только схемы и рисунки. Ни да Винчи, ни британский ученый Уильям Борн на самом деле не создали подводную лодку. Первая реальная рабочая подводная лодка была изобретена в 1620 году. Читайте дальше и узнайте, кто изобрел первую подводную лодку.

Корнелиус ван Дреббель - изобретатель первой подводной лодки

Корнелиус ван Дреббель это человек, которому зачисляется изобретение первой подводной лодки. В 1620 году ему удалось покрыть деревянную лодку кожей, которая была покрыта воском, чтобы сделать его водонепроницаемым. Весла выходили из борта лодки, отверстия для весел были покрыты слегка завернутой водонепроницаемой кожей. Есть две различные теории о том, как Дреббель и его люди могли оставаться под водой в течение почти 3 часов.

Как они находились под водой?

Существует идея труб выходящих на поверхность, чтобы обеспечить воздухом людей в лодке. Существует также мысль что у Дреббеля была жидкость превращающая углекислый газ в кислород. Было установлено, что в качестве кингстонов для погружения он использовал свиной пузырь. Наполняя его водой лодки погружалась в воду, а для всплытия они выталкивали воду из пузыря.

Дэвид Бушнелл создал первую подводную лодку для армии

Дэвид Бушнелл является первым создателем подводной лодку для использования в военных целях. Это было в 1776 году, он создал деревянную одноместную подводную лодку. Она была оснащена ручным шатуном, который вращал винт. Идея заключалась в том, чтобы использовать подводную лодку для закладки взрывчатых веществ под корпуса английских кораблей. Подводная лодка работала, и работала хорошо, однако небольшое количество взрывчатки не могло потопить суда.

Джон П. Холланд и Симон Лэйк

Джон П. Холланд и Симон Лэйк были изобретателями соперниками, которые создали первую, настоящий формы, подводную лодку. Россие и Японии понравилась конструкция Симона Лэйка, в то время как ВМС США остановил свой выбор на конструкции Джона П. Холланда. Они оба использовали пар или газовые двигатели для наземных изобретений, а в субмарины работали от электрических двигателей.

Субмарина - это отдельный класс кораблей, которые способны погружаться на большие глубины и долгое время находиться под водой. Сегодня подлодки являются основным тактическим оружием морского флота любого государства. Главное их преимущество - скрытность. Это делает незаменимыми при военном положении.

История создания: начало

Впервые на вопрос о том, что такое субмарина, дал практический ответ Леонардо да Винчи. Он описал ее военно-тактические преимущества и долгое время работал над макетом аппарата, однако в итоге сжег все свои макеты, опасаясь за необратимые последствия.

В 1578 году английский ученый У. Боурн в своем докладе обозначил некий подводный корабль, который был замечен им в пучине Черного моря. Описанная субмарина - это не что иное, как первая подлодка, сделанная в Гренландии из кожи и тюленьих шкур. Судно обладало балластными цистернами, а в качестве навигатора выступала вытяжная труба. Такая подлодка не могла длительное время находиться под водой, однако уже тогда показывала удивительные результаты.

Официальный проект по созданию субмарин получил огласку только в 1620 году. Одобрение на строительство дал английский король Яков I. Конструировать подводное судно взялся голландский инженер К. Дреббель. Вскоре лодка была успешно испытана в Лондоне. Двигатели первого подводного корабля Великобритании работали на весельной тяге. В России идею создания скрытого флота инициировал Однако с его смертью проект погиб в зародыше. В 1834 году появилась первая цельнометаллическая подводная субмарина. Ее изобретателем был русский инженер К. Шильдер. Движителем были гребные устройства. Испытания прошли успешно, а в конце года был осуществлен первый в мире запуск подводной ракеты.

Американский флот не мог стоять в стороне. В 1850-х стартовал проект под руководством Л. Ханли. Лодка управлялась из отдельного отсека. В качестве двигателя использовался большой винт, который раскручивался семью матросами. Наблюдение шло через небольшие выступы в корпусе. В 1864 году первое детище Ханли потопило корабль противника. Впоследствии подобными успехами могли похвастать Россия и Франция.

Во время Первой мировой субмарины оснащались дизельными и электрическими двигателями. В конструировании подлодок нового поколения главную роль сыграли русские инженеры. Во время войны в боевых действиях участвовало 600 глубоководных суден, которые в итоге потопили порядка 200 кораблей и эсминцев.

История создания: новая эра

К моменту начала Второй мировой больше всего подводных лодок было на балансе СССР (211 единиц). На втором месте стояла флотилия Италии - 115 субмарин. Далее располагались США, Франция, Британия, Япония и только затем Германия с 57 глубоководными суднами. Стоит отметить, что главной боевой единицей флота во время войны считалась именно субмарина. Это доказывает и тот факт, что СССР главенствовала на морской глади и под ней до конца Второй мировой. Виной всему были субмарины, которые потопили в общей сложности более 400 вражеских кораблей. В то время подлодки могли погружаться до 150 метров, находясь под водой несколько часов. Средняя скорость составляла около 6 узлов. Революцию в подводной инженерии произвел известный ученый Вальтер. Он спроектировал обтекаемый корпус и двигатель, работающий на перекиси водорода. Это позволило подлодкам преодолеть скоростной барьер в 25 узлов.

В то время подлодки могли погружаться до 150 метров, находясь под водой несколько часов. Средняя скорость составляла около 6 узлов. Революцию в подводной инженерии произвел известный ученый Вальтер. Он спроектировал обтекаемый корпус и двигатель, работающий на перекиси водорода. Это позволило подлодкам преодолеть скоростной барьер в 25 узлов.

Подводные лодки сегодня

Современная субмарина - это глубоководное судно, использующее атомные установки для получения необходимой энергии. Также подлодок выступают аккумуляторы, дизельные моторы, двигатели Стирлинга и прочие На данный момент такими боевыми единицами богаты флотилии 33 стран.

Еще в 1990-х на вооружении НАТО состояло 217 суден, включая ПЛАРБ и ПЛА. На тот период у России на балансе было чуть менее 100 единиц. В 2004 году РФ заказало в Италии создание малой подлодки неатомного типа. Проект получил название S1000. Тем не менее в 2014 году он был заморожен по обоюдному согласию. Сегодня одними из самых быстрых и универсальных субмарин считаются водородные. Это глубоководные судна класса U-212, которые сравнительно недавно начали производиться в Германии. Такие лодки работают на основе водорода, за счет чего достигается максимальная бесшумность движения.

Сегодня одними из самых быстрых и универсальных субмарин считаются водородные. Это глубоководные судна класса U-212, которые сравнительно недавно начали производиться в Германии. Такие лодки работают на основе водорода, за счет чего достигается максимальная бесшумность движения.

Классификация субмарин

Подлодки принято делить на группы относительно категорий:

1. По типу источника энергии: атомные, дизельные, парогазовые, топливные, водородные.

2. По предназначению: многоцелевые, стратегические, специализированные.

3. По габаритам: крейсерские, средние, малые.

4. По типу вооружения: торпедные, баллистические, ракетные, смешанные.

Самой распространенной глубоководной единицей является атомная субмарина. У этого типа подлодок есть своя классификация:

1. ПЛАРБ - атомные субмарины с баллистическим вооружением.

2. ПЛАРК - атомные подлодки с крылатыми ракетами.

3. МПЛАТРК - многоцелевые ракетно-торпедные субмарины, главным источником энергии на которых является атомный реактор.

4. ДПЛРК - дизельные подлодки с ракетным и торпедным вооружением.

Из экспериментальных видов можно выделить: летающую, крылатую и речную необитаемую субмарину.

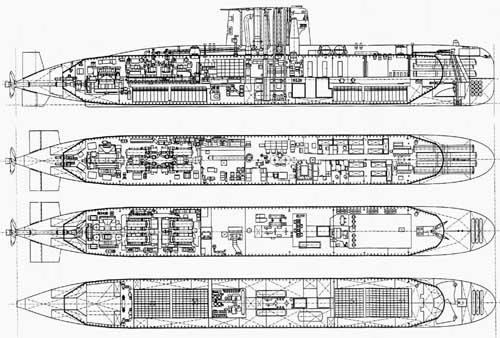

Основы конструкции

Подводные лодки состоят из 2-х корпусов: легкого и прочного. Первый предназначен для придания кораблю улучшенных гидродинамических свойств, а второй - для защиты от большого давления воды. Прочный корпус монтируется из однако нередко встречаются и титановые сплавы.  На субмарине имеются специальные цистерны для управления дифферентом и балластом. Погружение осуществляется при помощи гидропланов. Всплытие определяется вытеснением воды сжатым воздухом из балластных цистерн. В движение судно приводят дизельные или атомные установки. Малые подлодки работают на аккумуляторах и электричестве. Для подзарядки используются специальные дизельные генераторы. В качестве двигателя используются

На субмарине имеются специальные цистерны для управления дифферентом и балластом. Погружение осуществляется при помощи гидропланов. Всплытие определяется вытеснением воды сжатым воздухом из балластных цистерн. В движение судно приводят дизельные или атомные установки. Малые подлодки работают на аккумуляторах и электричестве. Для подзарядки используются специальные дизельные генераторы. В качестве двигателя используются

Виды вооружения

Целью подводных лодок является выполнение определенных задач:

Уничтожение боевых кораблей,

- ликвидация многоцелевых судов,

- разрушение стратегических объектов противника.

В зависимости от целей на субмаринах устанавливаются соответствующие виды вооружения: мины, торпеды, ракеты, артиллерийские установки, радиоэлектроника. Для обороны многие глубоководные корабли используют переносные зенитные комплексы.

Российские подлодки

Одними из последних на вооружение во поступили подводные корабли "Палтус". Строительство 24 единиц длилось около 20 лет, с 1982 года. Сегодня в распоряжении России находится 18 субмарин "Палтус". Лодки были построены в рамках проекта 877. Эти глубоководные корабли стали прототипами так называемых "Варшавянок".  В 2004 году на свет появилась подлодка нового поколения "Лада", работающая на электродизельной установке. Судно предназначено для уничтожения любых вражеских объектов. Эти субмарины России получили распространение благодаря минимальному уровню шумности. Из-за высокой стоимости проект быстро был свернут.

В 2004 году на свет появилась подлодка нового поколения "Лада", работающая на электродизельной установке. Судно предназначено для уничтожения любых вражеских объектов. Эти субмарины России получили распространение благодаря минимальному уровню шумности. Из-за высокой стоимости проект быстро был свернут.

Главной ударной силой российской флотилии является атомная субмарина «Щука-Б». Проект продолжался более 20 лет вплоть до 2004 года. Сегодня подлодок такого типа на вооружении РФ находится 11 единиц. «Щука-Б» способна достигать скорости 33 узлов, погружаться на 600 м и находиться в автономном плавании до 100 суток. Вместимость - 73 человека. Строительство одной единицы обходилось казне около 785 млн. долларов.

Также в арсенале флота находятся такие атомные субмарины России, как «Акула», «Дельфин», «Барракуда», «Кальмар», «Антей» и другие.

Новейшие подлодки

В ближайшее время ВМФ России пополнится новыми единицами серии «Варшавянка». Это будут новейшие субмарины «Краснодар» и «Старый Оскол». Лодки поступят на вооружение во второй половине 2015 года. В доках находятся глубоководные корабли «Колпино» и «Великий Новгород», но их строительство закончится только к концу 2016 г. В результате на балансе Черноморского флота будет 6 единиц проекта «Варшавянка». Представители этой серии предназначены для противодействия вражеским атакам, то есть для защиты морских баз, коммуникаций, побережья. Субмарины «Варшавянки» относят к типу бесшумных. Работают на электродизельном двигателе.

Представители этой серии предназначены для противодействия вражеским атакам, то есть для защиты морских баз, коммуникаций, побережья. Субмарины «Варшавянки» относят к типу бесшумных. Работают на электродизельном двигателе.

Длина такой подлодки составляет 74 м, а ширина - 10 м. Под водой корабль может достигать скорости в 20 узлов. Порог погружения - 300 м. Срок плавания - до 45 суток.

Пропавшие и затонувшие субмарины

До 1940-х годов подводные лодки то и дело терялись в пучине морей и океанов. Причинами этому были и недостатки конструкции, и оплошности командующего состава, и секретные военные действия противников.

После Второй мировой пропавшие субмарины исчисляются единицами. За последние 50 лет инженерия дошла до своего пика. С начала 1950-х подлодки уже не считались опасными для жизни экипажа, да и любой контакт с врагом сразу же фиксируется военной базой. Именно поэтому в последние десятилетия так мало потерявшихся подводных лодок.  Самыми известными пропавшими суднами считаются «Скорпион» (США), «Даккар» (Израиль) и «Минерва» (Франция). Примечательно, что все 3 затонувшие субмарины потерпели крушение при странных обстоятельствах в течение 2-х недель 1968 года. В отчетах обо всех 3 катастрофах упоминался неопознанный объект, после контакта с которым связь с экипажем была утеряна навсегда.

Самыми известными пропавшими суднами считаются «Скорпион» (США), «Даккар» (Израиль) и «Минерва» (Франция). Примечательно, что все 3 затонувшие субмарины потерпели крушение при странных обстоятельствах в течение 2-х недель 1968 года. В отчетах обо всех 3 катастрофах упоминался неопознанный объект, после контакта с которым связь с экипажем была утеряна навсегда.

Всего же за последние 60 лет было официально зафиксировано 8 затонувших атомных подлодок, среди которых 6 российских и 2 американских. Первым было судно «Трешер» (США), на борту которого насчитывалось 129 человек. Катастрофа произошла в результате вражеской атаки в 1963 году. Весь экипаж погиб.

Самой нашумевшей и трагичной является судьба субмарины «Курск». Летом 2000 года из-за взрыва торпеды в первом отсеке судно опустилось на дно Баренцева море. В результате погибло 118 человек.

Представьте себе ситуацию. Вы, уже немолодой офицер британского флота, стоите на борту британского флагмана «Орел». Покуривая трубку, вы смотрите в темные воды залива. Скоро эскадра Его Величества начнет штурм Нью-Йорка и станет по-настоящему жарко. Внезапно в глаза бросается странная тень под водой: что-то похожее на жирного ламантина приближается к вашему судну. Хотя, нет, это всего лишь бочка. Она подплывает к «Орлу», печально трется о его борт и точно также уплывает обратно. Поздравляем, ваш флагман только что пережил первую в истории атаку подводной лодки.

7 сентября 1776 года, ровно 240 лет назад американское подводное судно «Черепаха» попыталось взорвать британский фрегат «Орел». Затея потерпела крах, но зато вошла в историю как первый случай использования подводной лодки во время боевых действий. Да, она выглядела как грязная бочка, плыла за счет мышечной силы пилота, а освещение в ней давали светящиеся грибы, но в истории первыми чаще всего становятся именно вот такие уродцы.

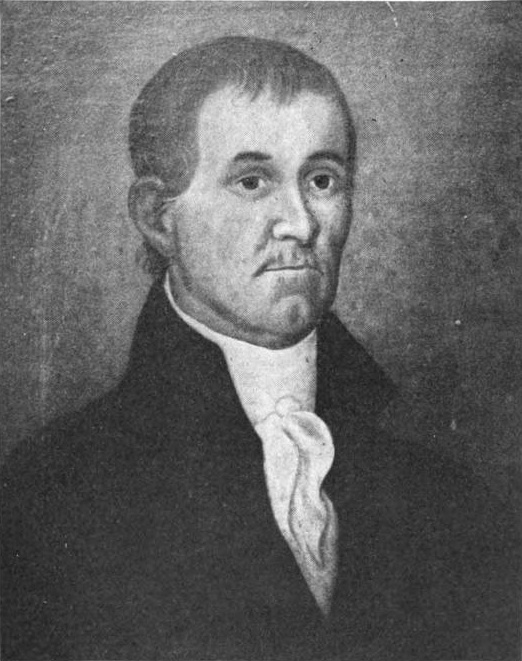

Дэвид Бушнелл и его страсть к пороху

1775 год, на территории будущих США вспыхивает Война за независимость, местные колонисты готовятся дать отпор войскам Великобритании и попутно обносят британские пороховые склады. Коллекционирование взрывчатки и мушкетов становится чем-то вроде национального увлечения каждого уважающего себя патриота. Дэвид Бушнелл , которому на тот момент было 35 лет, не стал исключением. Он был пламенным изобретателем и Революция, облагороженная доступностью пороха, стала его музой.

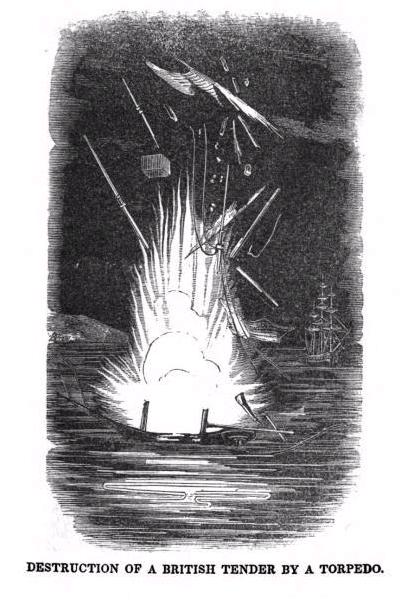

Для начала Бушнелл сделал два важных открытия, и оба в прямом смысле были громкими. Во-первых, он обнаружил и доказал, что порох возможно взрывать под водой. Во-вторых, Дэвид сумел сконструировать часовой механизм для бомбы, в основе которой лежал простой кремневый замок от мушкета. Не нужно быть особо догадливым, чтобы умудриться соединить эти две находки и подойти к идее морских мин. Бушнелл был не просто догадливым, некоторые из современных военных считали его едва ли ни не скромным гением.

В конце концов, его размышления о том, как эффективнее доставить мину к кораблю привели его к изобретению собственной подводной лодки. В 1775 году он создал неказистое с виду устройство, которому было суждено навсегда войти в историю. «Черепаха», которую он создал со своим братом, Эзрой, имела множество проблем и была почти недееспособна. Однако Бушнеллу хватило смелости не забросить проект и довести проект до ума. Устройство тестировали в водах реки Коннектикут, и к 1776 году его можно было назвать вполне рабочим.

Как выглядела первая боевая подводная лодка

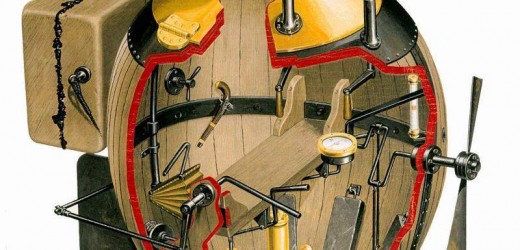

«Черепаха» выглядела как большая пузатая бочка высотой 1.8 метра и 0.9 метра в ширину. Судно двигалось за счет гребных винтов, которые приводились в действие ногами пилота за счет механизма, напоминающего велосипедный. Погружалось и опускалось устройство благодаря насосу, который откачивал или наоборот закачивал воду в специальный резервуар. Стенки подводной лодки были сделаны из просмоленных дубовых брусьев, а завершала конструкцию бронзовая башенка с толстыми стеклами, через которые можно было хотя бы примерно угадывать очертания ближайших кораблей.

Ко дну «Черепахи» был пристегнут 90-килограммовый груз, который можно было сбросить в случае экстренного всплытия. Ориентироваться в пространстве, кроме как выглядывая из башни, можно было с помощью компаса и глубинометра. Самое забавное (и больше всего вызывающее сомнения) в описании «Черепахи» — это то, как именно обеспечивалось внутреннее освещение. Вешать в подлодке фонари было не самой удачной идеей – они просто сожгли бы весь кислород, который предназначался пилоту судна. Поэтому Дэвид пришел к совершенно стимпанковому решению и использовал фосфоресцирующие грибы. Они же сыграли не лучшую роль в работоспособности «Черепахи» — уже во время плавания обнаружилось, что грибы перестают мерцать, когда становится слишком холодно.

Разместиться в подводной лодке мог только один человек, так что ему пришлось быть и капитаном судна, и штурманом и минером и двигателем одновременно. Эту роль согласился исполнять Эзра Бушнелл, брат изобретателя. Он тренировался почти полгода, так что его можно назвать первым профессиональным моряком-подводником. В 1776 году, когда запахло жареным, а британцы готовились высадить десант, пришло его время. Но судьба распорядилась иначе: Эзра слег с лихорадкой и едва не умер, а Джордж Вашингтон лично распорядился поставить другого пилота и обучить его в кратчайшие сроки. Новым капитаном «Черепахи» стал сержант Эзра Ли, вызвавшийся добровольцем.

«Черепаха» нападает на «Орла»

7 сентября 1776 года «Черепахе» выпал шанс показать себя в настоящем деле. Британский флот встал в заливе к югу от Манхеттена и готовился к высадке десанта на Нью-Йорк. Эскадра уже стояла в заливе, и нужно было срочно что-то делать. Тогда было решено использовать тайный козырь и подорвать английский флагман. «Черепаха» была срочно доставлена к месту боевых действий и операция началась.

В тот день видимость была плохой, поэтому подводную лодку удалось дотащить на буксире довольно близко к противнику. Предполагалось, что Эзра Ли каким-то образом справится со всем за полчаса, а именно настолько хватало воздуха в «Черепахе». Ему нужно было провернуть невероятно дерзкий и сложный маневр: доплыть до «Орла», просверлить с помощью бура его обшивку, установить бомбу с часовым механизмом и уплыть, оставаясь незамеченным.

Воздух начал кончаться, пилот едва не задохнулся, бросил бомбу в надежде на то, что она подорвется поблизости и уплыл обратно к своим. Миссия была провалена, а Эзра едва не попался британцам: желая быстрее пополнить запас воздуха, он всплыл совсем недалеко от английских кораблей. Британцы заметили «нечто странное», но не придали этому значения, поскольку объект быстро ушел под воду. Часовой завод в мине все же сработал, и она действительно взорвалась, но уже когда ее снесло далеко в море.

Что стало с «Черепахой» и Дэвидом Бушнеллом

Спустя какое-то время «Черепаху» снова было решено использовать для диверсии, но предыдущий опыт сыграл злую шутку. Для того, чтобы пилот не задохнулся, подводную лодку отбуксировали ближе к флоту противника, но там заметили приближение американских судов и открыли огонь. И буксир и «Черепаха» были потоплены.

Спустя какое-то время «Черепаху» снова было решено использовать для диверсии, но предыдущий опыт сыграл злую шутку. Для того, чтобы пилот не задохнулся, подводную лодку отбуксировали ближе к флоту противника, но там заметили приближение американских судов и открыли огонь. И буксир и «Черепаха» были потоплены.

Дэвид Бушнелл не оставил попыток использовать мины во время боев. Были, как минимум, две попытки подорвать флот британцев с помощью бомб, которые отпускали на волю течения. Вышло не слишком удачно, хотя один легкий корабль все же удалось потопить. Кроме того, американские морские стратеги были крайне недовольны таким способом ведения войны. Честь офицера требовала «правильного» ведения войны, а все эти мины и «Черепахи» были отвратительны моряку тех лет. Кстати, похожая ситуация сложилась и на суше: там точно также отказались от использования наземных мин, по той причине, что «это нечестно и некрасиво». Все же это был XVIII век, на войне царили совсем иные нравы.

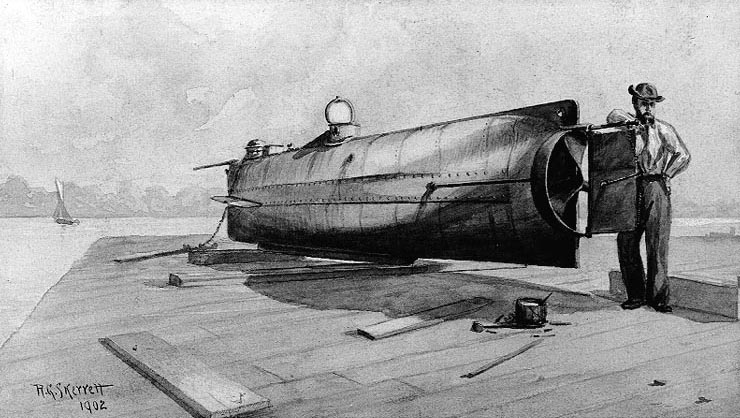

Боевая субмарина конфедератов.

Затею Бушнелла удалось воплотить во время Гражданской войны между Севером и Югом. Тогда подводная лодка, разработанная конфедератом Хорасом Ханли , умудрилась потопить судно северян благодаря установленной на носу мине. Впрочем, для экипажа субмарины все кончилось плохо – она сама получила пробоину, а ее команда во главе с самим изобретателем погибла.

Российскому подводному флоту исполнилось 110 лет.

На рубеже XIX-XX вв. в руководстве Российской империи начали отчетливо понимать необходимость создания собственного военного подводного флота.

Необходимость эта была вызвана успешным развитием подобной кораблестроительной отрасли в странах Европы и в США. И уже в январе 1901 года по предложению главного инспектора кораблестроения России генерал-лейтенанта Е.Н.Кутейникова в Санкт-Петербурге началось профессиональное проектирование отечественных боевых подводных лодок. К этому времени уже было освоено промышленное производство электродвигателей и электрических аккумуляторов, позволяющих обеспечить движение подводной лодки в подводном положении, двигателей внутреннего сгорания, в том числе дизелей, которые обладали высокой экономичностью и оказались наиболее пригодными в качестве двигателей надводного хода. В качестве подводного оружия для подводных лодок наиболее эффективными оказались торпеды, которые позволяли им атаковать надводные суда стоящие как на якоре, так и движущиеся в открытом море.

4 января 1901 года морское министерство утвердило «Строительную комиссию подводных лодок», которую возглавил талантливый инженер-кораблестроитель И.Г.Бубнов. Комиссия разработала проект 1-ой отечественной боеспособной подводной лодки «Дельфин». В 1901 г. И.Г.Бубнов был назначен её строителем при Балтийском заводе, руководил её испытаниями и сдачей флоту в эксплуатацию.

29 августа 1903 года практически полностью готовую и стоявшую у достроечной стенки завода первую подводную лодку «Дельфин» посетил император Николай II. Государь остался доволен, и лодка была принята на вооружение. Так было положено начало созданию подводных сил Российского флота. Надо отметить, что постройка подводной лодки «Дельфин» носила явно экспериментальный характер и большой боевой ценности она не имела. Это был первенец наших подводных сил.

Император Николай II принимает доклад командира подводной лодки «Дельфин» капитана II ранга М.К. Беклемишева на Балтийском судостроительном заводе.

В связи с началом строительства подводных лодок остро встал вопрос о подготовке кадров: команд и офицеров-специалистов для службы на них: они комплектовались исключительно из добровольцев. Обучение проходило на подводной лодке «Дельфин», которая была и первой учебной подводной лодкой по подготовке специалистов-подводников, а капитан 2 ранга М.Н.Беклемишев их первым командиром-наставником и учителем.

Не обошлось и без потерь. Так 29 (16) июня 1904 г. во время 18-го учебного погружения на Неве подводная лодка «Дельфин» затонула. Командовал «Дельфином» в этот выход лейтенант А.Н.Черкасов. На лодке кроме него находились два офицера и 34 нижних чина, из которых только четверо принадлежало к команде «Дельфина», остальные осваивали азы подводного плавания «с целью приучения их к нахождению на лодке в подводном положении». А.Черкасов очевидно не учел перегрузку лодки (24 человека весят около 2 т) и, как следствие этого, большую, чем обычно, скорость погружения.

Нештатную ситуацию усугубили конструктивные недостатки лодки. Спаслось только 2 офицера и 10 матросов. Лейтенант А.Н.Черкасов и 24 матроса выйти не успели и погибли. Через трое суток подводную лодку подняли. Подводников похоронили на Смоленском кладбище. На надгробии выгравированы 24 фамилии погибших. Рядом в отдельной могиле захоронен лейтенант А.Н.Черкасов. На его надгробии имеется надпись: «Здесь покоится тело лейтенанта Анатолия Ниловича Черкасова погибшего на миноносце «Дельфин» 16 июня 1904 г. вместе с командою 24 чел. Нижних чинов». Это были первые потери первой боевой подводной лодки Российского флота.

Дельфин" во Владивостоке.

Русско-японская война 1904-1905 гг. стала первой в мировой истории, в которой приняли участие подводные лодки – корабли нового типа, которые к этому времени еще только начинали занимать свое место в составе военных флотов ведущих морских держав мира.

В апреле 1904 года у Порт-Артура на минах подорвались броненосцы «Ясима» и «Хацусе», японцы же посчитали, что их атаковали подводные лодки, и вся эскадра долго и яростно стреляла в воду. Командующий 1-й Тихоокеанской эскадрой контр-адмирал В.К.Витгефт приказал при подрыве японских броненосцев дать радиограмму, что адмирал благодарит подводные лодки за удачное дело. Конечно, японцы перехватили это сообщение и «приняли его к сведению». В 1904 году во Владивосток по железной дороге начали отправлять подводные лодки.

В конце декабря 1904 года там уже находились восемь подводных лодок. 14 (1) января 1905 г. приказом командира Владивостокского порта все эти лодки организационно вошли в Отдельный отряд миноносцев, который, в свою очередь, подчинялся начальнику Владивостокского отряда крейсеров контр-адмиралу К. Я. Иессену. Непосредственное руководство действиями Отдельного отряда возложили на командира подводной лодки «Касатки» лейтенанта А.В. Плотто, а его заместителем был назначен лейтенант И.И.Ризнич, командовавший подводной лодкой «Щука». А.Плотто был первый командир первого тактического Отдельного отряда подводных лодок (Родился А.В. Плотто 12 марта 1869 г., впоследствии вице-адмирал, военно-морской деятель, теоретик и практик подводного плавания. Умер в 1948 г. в возрасте 79 лет, похоронен в Пирее (Греция)). К концу 1905 года во Владивостоке находилось 13 единиц подводных лодок.

Ни в одной из стран мира к началу русско-японской войны еще не было выработано осмысленных взглядов на роль подводных лодок в составе их флотов. Поэтому Морскому ведомству России приходилось разрабатывать планы использования своих подводных лодок в войне на море, не имея никакого опыта. Никто реально не представлял, на что способны подводные лодки и как они должны действовать.

Командир «Сома» лейтенант князь Владимир Владимирович Трубецкой писал, что «…лодками, по существу, никто не руководил, а тем командирам, которые хотели что-либо сделать, инициативы не давали…». И далее: «…Все приходилось делать впервые, даже придумывать командные слова для управления лодкой. В основном их разработал командир «Ската» лейтенант Михаил Тьедер и командир «Щуки» лейтенант Ризнич» (многие из этих «командных слов» сохранились и до нашего времени: «По местам стоять. К всплытию», «По местам стоять. К погружению», «Продуть балласт», «Осмотреться в отсеках» и другие). Их боевая деятельность свелась к несению дозорной службы, ведению ближней разведки и охране побережья в районе Владивостока.

Только в одном случае русским подводным лодкам при несении дозорной службы и ведении разведки удалось обнаружить японские корабли. Впервые в практике боевых действий русский офицер-подводник командир «Сома» - лейтенант князь В. В. Трубецкой видел в перископ не учебный щит-цель, а корабли врага. Он принял решение атаковать противника. «Сом» погрузилась и начала маневрирование с целью занятия удобной позиции для залпа, но японские корабли обнаружили её, открыли огонь и пошли на таран. «Сом» погрузилась на 12 метров и произвела маневр уклонения с целью снова занять удобную позицию для производства торпедного залпа. Но внезапно опустившийся на море туман позволил кораблям противника скрыться. Хотя боевого столкновения не произошло, и эта атака не была успешной, но она сыграла положительную роль.

Этот случай стал попыткой первой подводной атаки в истории отечественного подводного флота и совершил ее лейтенант князь В.В. Трубецкой. Впервые в мировой истории встретились новые противники - надводные корабли и подводная лодка, начав в тот далекий день противостояние, неоконченное и по настоящее время.

Поначалу подводные лодки относились к классу миноносцев. К 1906 году Россия имела 20 таких подводных миноносцев. Это обстоятельство привело к тому, что 11.03.1906 года по Морскому ведомству морским Министром вице-адмиралом А.А.Бирилевым был подписан приказ №52, в котором государь император учредил новый флот в России - подводный.

С этого времени и началась история подводных сил России как рода сил Военно-Морского Флота. Уже через три недели после приказа №52 был официально создан первый в России учебный отряд подводного плавания. Целью отряда была подготовка кадров подводников, приемка подводных лодок от промышленности, их укомплектование, ввод в строй.

«Форель»

Эта лодка была построена Круппом в 1902-1903 гг на свои средства, чтобы привлечь внимание германского правительства к подводным лодкам, строительство которых приняло широкие масштабы в главнейших морских государствах. Таким образом, «Форель» была зародышем германского подводного флота. Лодка строилась под большим секретом, но не имела боевого значения.

Водоизмещение «Форели» составляло 17/18 т. Батарея электрических аккумуляторов и электродвигатель обеспечивали лодке скорость хода не более 4-5 узла и дальность плавания около 20 миль при скорости 3.5 узла. Вооружение лодки состояло из 2 торпедных аппаратов, установленных вне корпуса 2.

Эта лодка по прибытии во Владивосток вызывала недоверие у русских моряков, среди которых не находилось желающих плавать на ней. Только после плавания на «Форели» самого Беклемишева нашлись матросы, изъявившие желание служить на этой лодке. Однако в море она не выходила, отстаиваясь в гавани «в состоянии готовности» с сентября 1904 г.

«Сом»

Подводная лодка «Сом» (б. «Фультон») – одна из первых боевых подводных лодок, построенных фирмой Голланда, намеревавшейся продать ее правительству США. В связи с началом войны с Японией приобрела эту лодку Россия. Лодка была собрана окончательно в Петербурге на Невском заводе и отправлена во Владивосток. 1 февраля 1905 г. лодка была готова к выходам в море, но на ней отсутствовали торпеды, оставшиеся в Петербурге (они прибыли только в конце марта). Первую практическую стрельбу на «Соме» произвели 13 апреля.

Мореходные качества этой лодки были невысоки. Часто выходил из строя бензиновый мотор. Командир лодки докладывал: «В цилиндрах бензиномотора, по окончании плавания под водой, всегда оказывается вода; принятые меры не привели к желаемым результатам». Кроме того, была ненадежной батарея аккумуляторов.

«Щука»

Эта лодка типа «Сом» была построена Невским заводом в 1904 г. по проекту Голланда, отправлена из Петербурга на Дальний Восток летом 1905 г. и собрана окончательно во Владивостоке 4 ноября 1905 г. Задержка в готовности лодки произошла из-за множества переделок, в частности, переделок воздухопровода.

На «Щуке» условия обитаемости личного состава были значительно хуже из-за применения более длинных торпед, занимавших в носовом отделении, где помешалась команда, много места. Командир лодки доносил, что жизнь команды в походах «становится невыносимой».

«Касатка»

Четыре лодки этого типа прибыли во Владивосток в середине декабря 1904 г.; из них лишь одна «Касатка» до отправки на Дальний Восток была испытана в Финском заливе на погружение и подводный ход. По окончании монтажа во Владивостоке, в марте 1905 г. «Касатка» ходила под водой.

9 апреля «Касатка» вышла к корейским берегам и прошла южнее залива Гишкевича. Пробыв в походе 7 дней, лодка вернулась из-за оборжавления торпед. Командир доносил, что стальные торпеды непригодны для активных действий (на самом же деле виновато было только отсутствие смазки торпед).

«Скат»

Лодка прибыла во Владивосток с большими недоделками. Окончательно была собрана 29 марта 1905 г. и с 3 апреля начала выходить в море с целью учебно-боевой подготовки. Стрельба торпедами началась 13 июня; из 10 выстрелов 6 были удачными, 3 торпеды сошли с курса и одна зарылась.

Во время плавания выяснилось много недостатков. В отзывах командира лодки отмечалась медленность погружения: «цистерны удавалось заполнить в течение 5-6 минут». Кроме того, отмечалась трудность управления вертикальным рулем: «Чтобы переложить с борта на борт руль, требуется 140 оборотов штурвала… рулевой сильно утомляется… отсюда следует запоздание действия рулем и большая циркуляция под водой». Наряду с этим командир доносил о вертикальной неустойчивости лодки на подводном ходу и предлагал увеличить площадь горизонтальных рулей, сделав их более сбалансированными. В отчете особо отмечался конструктивный недостаток рубки: в штормовую погоду вода попадала в лодку через входной люк. который нельзя было закрывать при работе бензиновых моторов.

«Фельдмаршал граф Шереметев»

Эта лодка была собрана окончательно во Владивостоке и начала плавать в первых числах мая 1905 г. 9 мая было повреждено динамо, которое исправляли 10 дней. Затем лодка приступила к торпедным стрельбам: первые три выстрела были хорошими, остальные – неудачными вследствие задержки хвостовой части торпеды «щипцами» решетчатого аппарата. При обследовании обнаружилось оборжавление пружин, раскрывающих «щипцы» при выходе торпеды из аппарата.

«Налим»

Подводная лодка «Налим» была окончательно собрана во Владивостоке 7 мая 1905 г. Уже 9 мая взорвался один из аккумуляторов - от искры при смене предохранителя. Плавание лодки вначале проходило очень неудачно из-за того, что техника была плохо освоена личным составом. В течение лета 1905 г. лодка несколько раз внезапно и с большим дифферентом уходила на глубину до 55 м.

«Осетр»

Эту подводную лодку Лэка вследствие переделки транспортера удалось отправить из Петербурга только в марте 1905 г. 12 мая лодка «Осетр» была спущена на воду и приступила к погружениям в гавани. 14 июня при первой зарядке аккумуляторов обнаружилось, что все они испорчены.

«Судак»

Эта лодка только 2 августа начала тренироваться в плавании под водой и 21 сентября произвела первую стрельбу торпедами, которые при выходе из аппарата шли хорошо по направлению к цели.

«Кефаль»

Эта лодка (также Лэка) была спущена на воду 5 августа. Первое погружение состоялось 12 октября. С 14 октября выходила в море для разведки по бухтам; 15 ноября сломался зубец шестерни помпы вследствие попадания постороннего предмета. 21 ноября повреждение было исправлено.

Другие лодки Лэка так и не были закончены до конца 1905 г. В последнее время стали известны материалы об участии в военных действиях лодки «Кета». В 1904 г. лейтенант Янович-2-й переделал одну из лодок Джевецкого по своему проекту. Был установлен бензиновый мотор; лодку вооружили торпедным аппаратом, корпус лодки удлинили, и в результате переоборудования получился совершенно новый полуподводный корабль.

Метки: